Si partimos de la frase de R. L. Stevenson sobre que “no existen tierras extrañas…es el viajero el único extraño”, será entonces que no existen tampoco criaturas extrañas, sino que lo único extraño en las imágenes que siguen, serán los submarinistas.

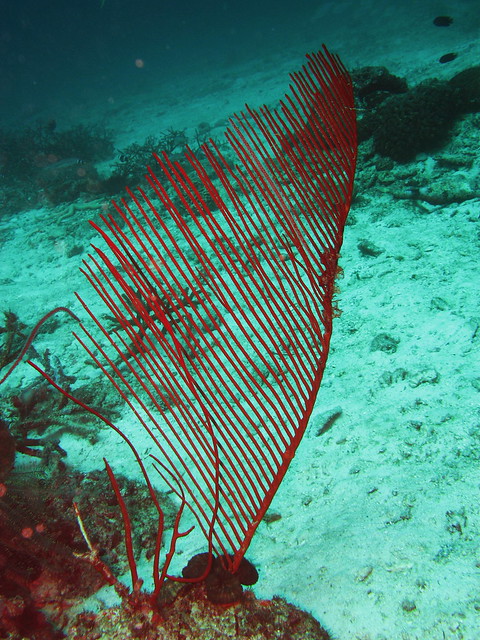

El mar de Andamán es una zona al este de las islas Andamán, islas de las que toma el nombre. Es un área muy extensa en donde se encuentran dos placas tectónicas, salpicada de varios archipiélagos con infinidad de islas. La mayoría de ellas, son un paraíso natural, con costas de playas paradisíacas, muchas formaciones rocosas, aguas cristalinas y un clima tropical cálido. Todos los ingredientes para que la vida explote en formas y colores de lo más variados tanto fuera, como debajo del nivel del mar.

Jack Bersloot

En éste post, hay una selección de fotos de buceo en distintos puntos del mar de Andamán, entre ellos, las islas Andamán, Similan y algunos de los paraísos turísticos de la región. En todas las fotos, deslumbran la variedad de vida submarina, la diversidad de especies y criaturas con formas y colores que ni podríamos imaginar. En ésta colección de imágenes, está la prueba de que en éste mar encontraremos muchos de los principales paraísos de buceo del planeta:

Joonas

Taso Viglas

Silke Baron

Joonas

Taso Viglas

Kullez (islas Similan)

Silke Baron

Taso Viglas

Joonas

Taso Viglas

Taso Viglas

Ryan Lackey

Joonas

Silke Baron

Silke

Silke Baron

Silke Baron

Silke Baron

Silke Baron

Silke Baron

Taso Viglas

Taso Viglas

Louise Ireland

Silke Baron

Joonas

Taso Viglas

Taso Viglas

Mattmangum

Fred von Lohman

jbremer57